DTMマガジン112号掲載の平沢栄司 氏による記事から抜粋

- 音色にも時間的な変化を加えてみよう

- サウンドに厚みを加えてみよう

- エフェクターを使ってみよう

- アイデア次第で自由に広がる音作りの可能性

色にも時間的な変化を加えてみよう

[17]エンベロープをラックに追加する

モジュール一覧から「ASDR Envelope」を選択し、Filterモジュールの横に配置。

[18]パッチケーブルを接続する

I/0のGATE端子とADSR2の上段のIN端子、ADSR2のOUT端子とFilterのCUTOFF横のIN端子を接続。 動作は、CUTOFFツマミで設定した値の上に、エンベロープからの出力が加算される形になる[19]。

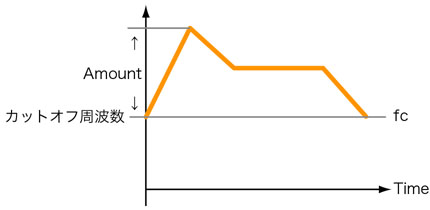

[19]

ローパスフィルターの場合、アタック・タイムで設定した時間で音色が明るくなっていき、サステイン・レベルで設定した値までディケイ・タイムで設定した時間で音色が柔らかくなり、ノートオフされるとリリース・タイムで設定された時間でCUTOFFで設定している値に戻る。音色変化の幅は、AMOUNTのツマミで設定することが可能だ。

●サウンドに周期的な変化を加えるLFOモジュール(エル・エフ・オー)

次は、表情のある演奏に欠かせないビブラート効果を加えてみよう。LFOは、周期的に上下する制御信号を出力するモジュールだ。ビブラートは、音程を揺らす演奏表現なので、LFOの出力でOSCのピッチを揺らせばビブラート効果を得ることができる 。

[20]LFOをラックに追加する

モジュール一覧から「LFO」を選択し、I/Oモジュールの下に配置。

[21]パッチケーブルを接続する

LFOのOUT端子と、OSCのFM端子を接続。

Tips

OSCモジュールに音程の情報を入力するのはCV端子。その音程を変化させるための情報を入力するのがFM端子となる。FMとはFrequency Modulation(フリケンシー・モジュレーション)=周波数変調の意味だ。

[22]LFOモジュール

OUT: LFOの信号を出力

TYPE: LFOの出力波形を選択(サイン波、矩形波、ランダム)

FC: フリケンシー(LFOの揺れの早さを設定)

AMT: アマウント(モジュレーションの深さを設定)

[23]

アマウントの値を上げていくと、常にビブラート効果がかかるようになる。また、アマウントをゼロにした状態で、下段キーボード左のモジュレーション・ホイールを操作すれば、任意の深さでビブラート効果をかけることも可能だ。

サウンドに厚みを加えてみよう

ここまでは、音作りのためのモジュール1系統分だけ並べた状態だ。さらに、モジュールを加えていけば、もっと複雑で厚いサウンドを作ることができる。

●オシレーターをもう1機追加する。

OSCモジュールを追加すれば、異なる波形を組み合わせることはもちろん、オクターブ・ユニゾンなど異なる音程の音を重ねたり、同じ音のピッチを微妙にずらすデチューン効果でツヤと厚みを加えることが可能となる。OSCの下段に並ぶ3つのツマミ(OCD、NOTE、FINE)で設定。

[24]オシレーターとミキサーをラックに追加する

モジュール一覧から「Oscillator」を選択し、LFOモジュールの右に配置。 モジュール一覧から「Mixer 4in 1out」を選択し、OSC2モジュールの右に配置。

[25]パッチケーブルを接続する

I/OのCV端子とOSC2のCV端子、ADSRのOUT端子とOSC2のAMP端子を接続。

さらに、LFOのOUT端子とOSC2のFM端子も接続する(○印部分)。

*配線が見やすいようにランダム表示に切替てあります

[26]

OSCのWAVE端子とFilterのIN端子の接続を解除した後、OSCのWAVE端子とMixer 1chのIN端子、OSC2のWAVE端子とMixer 2chのIN端子を接続する。そして、MixerのOUT端子とFilterのIn端子を接続する(○印部分)。

オシレーターが2系統となったので、ミキサー・モジュールを使ってミキシングした後にフィルターに送るようにパッチしている。

[27]Mixerモジュール

IN1~4: 各チャンネルの入力端子

OUT: 出力端子

VOL: 各チャンネルの音量を調整

PAN: 各チャンネルの定位を設定

[28]

2OSC-1Filter-2EG-1LFO×2系統のセッティング例。下段にはエフェクトも設定している。

Tips

オシレーターだけではなくフィルターなどすべてのモジュールを完全に2系統にし、I/OのWAVE端子に送る手前でミキサー・モジュールでミキシングすれば、全く異なる2つの音色を作って重ねることもできる。

エフェクターを使ってみよう

ここまでは、音作りのためのモジュール1系統分だけ並べた状態だ。さらに、モジュールを加えていけば、もっと複雑で厚いサウンドを作ることができる。

●ディレイを利用してみる

[29]エフェクターをラックに追加する

モジュール一覧の中から「Delay」を選択し、Mixerモジュールの右に配置 。

[30]パッチケーブルを接続する

FilterのOUT端子とI/OのAUDIO端子の接続を解除した後、FilterのOUT端子とDelayのIN端子、DelayのOUT端子とI/OのAUDIO端子を接続。

[31]Delayモジュール

IN: 入力端子

OUT: 出力端子

TIME: ディレイ・タイムを設定

FEEDBACK: フィードバック量を設定

DRY/WET: 生音とエフェクト音のバランスを設定

[32]

他のエフェクトを使う場合は、FilterのOUT端子とI/OのWAVE端子の間に直列に繋いでいけばいい。また、Filterの出力を複数のエフェクトに分岐させ、Mixerモジュールでエフェクトの出力をミキシングした後にWAVE端子に送れば並列に使うこともできる。

アイデア次第で自由に広がる音作りの可能性

今回は、ベーシックなモジュールの接続方法を紹介したが、モジュラー・シンセの特徴は自分の思うとおりに各モジュールを接続できる点にある。例えば、オシレーターの直後にエフェクトを挿入してフィルターに送ったり、エフェクトのパラメータをエンベロープで動かすなんてことも可能だ。また、ソフトウエア音源なので、マシンパワーの許す限りモジュールを追加できる点も見逃せない。皆さんも、VOIDを使ってモジュラー・シンセの可能性を追求してほしい。

平沢 栄司:作編曲、各種打ち込み、音楽誌での執筆、専門学校講師をこなす “音楽系の何でも屋”。

DTMマガジン

発行元/株式会社 寺島情報企画

http://www.dtmm.co.jp/